第11回アジア考古学四学会合同講演会「アジアの煌めき」④-22018.02.07

弥生時代と古墳時代の日本出土ガラス玉の技法

ガラスの玉は見かけ上同じでも、詳細な観察でいくつかの技法があることが分かっている。

日本では主に

- 鋳型法・・・鋳型にガラス片を充填して型ごと加熱し、型通りの形に成形する方法。主に丸玉や勾玉の鋳型が見つかっている。細かく丸い気泡がたくさん観察されることが多い。

- 引き伸ばし法・・・ガラス種が軟らかいうちに伸ばし、カットして玉をつくる。引き伸ばした際にガラスを伸ばした方向に気泡が伸びる。出土ガラス玉の9割がこの技法によるものだが、引き伸ばしを行った痕跡を残す遺跡は国内はおろか朝鮮半島を含む東アジアでは見つかっていない。

がある。これらの亜種や他に考えられる技法もある。

インド・パシフィックビーズ

引き伸ばし法で製作されたガラス玉のなかでも直径が6mmを超えないような小玉はインド・パシフィックビーズと呼ばれる。南インドのアリカメドゥ遺跡(前1世紀~後3世紀ころ)が製作地とされ、東南アジア各地に製作地が拡散したと考えられている。弥生時代に流通した玉にインド・パシフィックビーズと思われる玉があるが、製作されてから短い間に日本に入ってきたと考えられる。インドのポンディシェリからは多くの生産屑が見つかっており、製作地であったことが分かるが、中国、東南アジア、日本では見つかっていない。

現在も南インドで見られる「ラダ技法」でガラス玉が作られたと思われ、これによる玉と古代のガラス玉との形状や痕跡の類似が認められることは興味深い*1

発表によると左図のような方法。

①熔解ガラスを中空の鉄棒に巻き取り、円錐形に成形

②中空の鉄棒に棒を差し込み、熔解ガラスの内部に穴を穿つ

③熔解ガラス内部に穴ができた状態

④熔解ガラスの先端を伸ばすと、中空のガラス棒ができる

⑤④をカットしてガラス玉のできあがり

その他

- 巻き付け・・・芯棒に熔解ガラスを巻き付けて玉をつくる。現代のとんぼ玉のほとんどがこの方法。しかし古代の具体的な方法についてはあまり分よく分かっていない*2。

- 吹き?・・・直径6mm以上の玉はガラスを吹いて膨らませたガラス種を伸ばして作られた?出土ガラス玉には同心円状に風化がみられる玉がある(ラダ技法には見られない。この技法の玉は筋状に長さ方向に走る風化が見られる)。これに関しては、この技法によるものと思われるガラス玉を確認したわけではないが、ガラスを吹くと薄くなる傾向があるため、個人的には可能性は低いように思われる。また、同心円状の風化の痕跡は熔解ガラスを巻き取って作るタイプの玉の可能性はないか?

- 変則的な引き伸ばし?・・・玉の片方の端が丸みを帯びた玉が多数出土*3

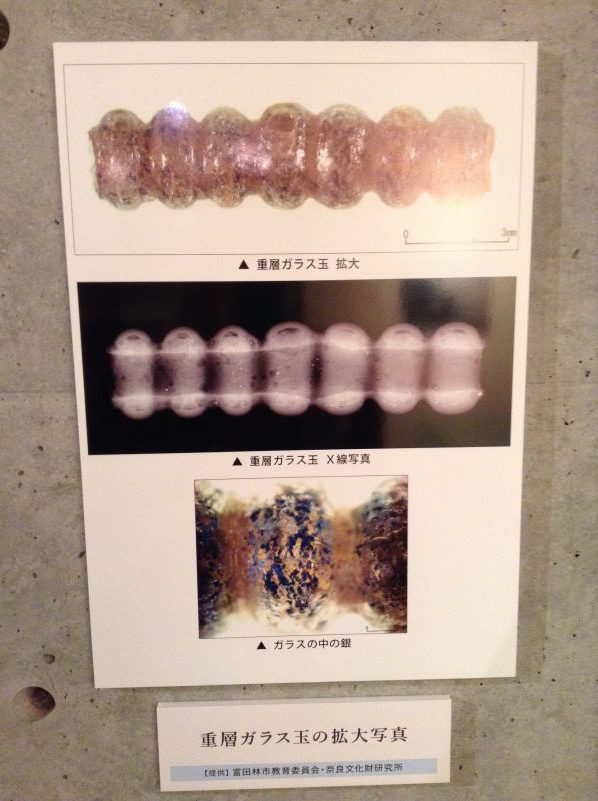

- 連珠法・・・管状に成型したガラスにいくつか括れを入れ、その部分で分割された玉。括れ部分を有した玉ねぎ形のような形状になることがある。また、重層玉のように分割されず、括れを有したまま発見されることもある*4。

- 包み巻き法・・・玉にするガラス切片を加熱軟化させ、そこに先のとがった道具で穴を開けようとすると、切片が道具に押されて湾曲するのを利用して、そのまま包むように球状にした玉・・・という内容であったが、もう少し検討が必要な技法のように思われる。個人的な印象ではガラスを軟化させても穿孔することは難しく、軟化したガラスがその道具にまとわりつくという印象がある。上記で説明した技法とは異なる特徴を有するため推定された玉と思われ、技法の研究としては興味深い。

註

*1 引き伸ばし法:ガラスを伸ばす方法にはいくつものやり方があり、当時としても複数採用されていたのか、ある程度決まった方法があったのかは不明。地域や時代による違いはあったかもしれない。ラダ技法のほか、奈良県飛鳥池遺跡から出土したガラス製造関連遺物から推測される方法を再現した研究では、鉄棒の先に熔解ガラスを巻き取り、工具でカップ形に成形したものを2つ接合した後に伸ばす、という方法が提案されている(写真参考)。なお、この実験では中空のガラス棒をカットして作った玉を最終的には「たこ焼き形鋳型」に入れて加熱し、丸みをつける処理を施している。

*2 巻き付け:一般的にはガラス棒の先端を熔かしながら芯棒に巻き付ける技法。巻き付ける方法にはほかに熔解ガラスを芯棒に直接巻き付ける方法などもある。古代における巻き付け法を議論する時はどちらの方法か、あるいは他の方法なのかまで具体的に議論されることは少ないが、これらの方法の違いが、設備や道具の違いにも関わるため、技法の研究においては重要なポイントとなる。

例えば、ガラス棒を使う場合は、ガラス棒を部分的に加熱する炎(バーナー)が必要となる。細かい加飾作業などに向く。ガラス棒があれば製作が可能で、必ずしもガラス棒そのものをつくる設備は必要ではない。炎はふいごなどで立ち上らせることができるが、ポンプとはちがって炎を絞ることが難しく、ガラス棒をどのように焼き切っていたのか不明。フェニキア人が作ったとされるガラス玉など、この方法では残らない痕跡のある玉がある。一方、熔解ガラスから直接ガラスを巻き取る方法は、ガラスを液状に保っておくための窯やるつぼが必要となる。複雑な成形や加飾には向かないが、大量生産には向いている。違う色ごとにるつぼが必要となる。一度、火を止めるとるつぼが割れることも多いため(ガラスと粘土の膨張率が異なるため)、経済的な視点でみれば連続した稼働が理想。

トルコの工房。窯の中の熔解ガラス

を直接棒に巻き取ってつくる。

撮影:島田

*3 変則的な引き伸ばし:下図のような片側が平ら、もう片側は丸みがあるような玉。古墳時代後期末に見られる。このような形のガラスは、ガラス棒をつくった時に見られる形に似ているように思う。ガラス種を芯棒の先に巻き付けてその先端を引っ張って伸ばしガラス棒をつくるが、引っ張っていない方の端(芯棒側)がこのような形になることがある。ガラス棒はガラスが冷めた後、芯棒から切り落とすが、芯棒に残った部分は生産屑として廃棄される。当然、芯棒に付いていた部分なので穴が空いている。

*4 連珠法:重層玉はこの方法によるが、ガラスを引き伸ばしてから括れを入れたのか、芯棒に巻き付けた状態で括れを入れたのかによって、ガラスに残る痕跡が違ってくる。最近では廿山南古墳(大阪・富田林市)から出土した銀箔の重層玉がある。興味深いのはX線写真で内部の芯棒があった形状が映し出されているが、まっすぐではなく部分的に太い節があるような形をしている点。引き伸ばしたガラスでは内部の太さが途中で変わることがないため、括れを入れたタイミングは、ガラスを芯に巻き付けて円筒形に成形した後だったことが推測される。ただ、このような芯を用いた場合、ガラスを冷ました後に芯棒からガラスを抜くことができないため、芯棒は金属製ではなく掻き取ることができるもの(粘土製?)だったことも可能性として出てくる。

参考文献